Arte com ou sem verniz?

Problematizando o engessamento da erudição.

Estou em uma fase da vida em que começo a ter incertezas ao publicar meus pensamentos. Aos trinta e poucos anos, não me parece mais adequado escrever ideias cheias de paixão e com sustentação exclusivamente empírica. Obviamente, a tentativa de um discurso legítimo exige alguma bagagem, afinal de contas – apesar dessa recente onda medieval –, vivemos na pós-modernidade.

E a pós-modernidade é aquela coisa que, como sugere o sociólogo jamaicano Stuart Hall, em seu livro Identidade cultural na pós-modernidade, não se sustenta. Ao contrário da “identidade moderna”, de algumas décadas atrás, que é algo que pode ser bem definido. Walter Benjamin, por exemplo, usou a referência da obra de Charles Baudeilaire para descrever com extrema felicidade o que é “um homem moderno”. Na “identidade pós-moderna” o buraco é mais embaixo. O homem pós-moderno, necessariamente, tem inúmeros rostos e toda vez que encosta sua cabeça no travesseiro, sofre por compreender a si mesmo como uma figura que não se sustenta: ele quer proteger a natureza e come carne; quer a distribuição de renda e segue com seus privilégios; defende a família tradicional e tem uma amante. O indivíduo pós-moderno, com sua narrativa incoerente, surta todo santo dia.

Então, partindo da premissa que este texto foi redigido por um homem pós-moderno que não se sustenta, irei falar de algo que tenho dúvidas se deveria falar, que é sobre o “engessamento criativo” que a academia e os donos do verniz cultural, historicamente, proporcionam para as artes. E isso é histórico. Um bom exemplo do que trago aconteceu em 1816, quando Dom João VI construiu a primeira escola de artes no Brasil, a Escola Imperial de Belas Artes, que foi norteada pela Missão Artística Francesa (composta por Debret e outras “viúvas” de Napoleão), instaurando uma narrativa artística oficial no país e negando a nossa arte mineira barroca e seus mestres negros, mestiços como Aleijadinho. O neoclassicismo francófilo foi imposto ao Brasil no século XIX – chegamos ao ponto de Mestre Ataíde oferecer para a coroa portuguesa uma escola de artes barroca e o imperador se quer respondeu as cartas. No Brasil, do descobrimento (invasão) até a contemporaneidade, a produção artística genuinamente brasileira, indianista, africanista, cabocla, foi malquista por uma “arte culta”, que tantas vezes a julgou – de forma infeliz, colonizadora e pejorativa – como naïf, ingênua ou primitiva.

No começo do século passado, tentamos ser modernos e antropofágicos. Línguas ferinas diriam que Oswald de Andrade descobriu o Brasil em Paris, e Tarsila do Amaral só encontrou seu “Abaporu” (1928, óleo sobre tela, 85 x 72cm) depois de algum tempo à Paris, no ateliê de Fernand Léger. Talvez, os modernistas fossem de um Brazil que não conhece o Brasil, pelo menos até a crise de 1929. Em entrevista de dezembro de 1977 para a revista Versus, Mário Pedrosa afirmou categoricamente: “a arte moderna nasceu, hoje podemos dizer, em função do imperialismo, em função da expansão imperialista dos velhos países europeus”. Me pergunto quantas descobertas foram encobertas enquanto tentávamos ser apenas modernos.

Depois do moderno, o Brasil da segunda metade do século XX resolveu ser abstrato e construtivista, muitos artistas ficaram encantados com o construtivismo apresentado por Max Bill na primeira Bienal de São Paulo (1951) e, logo depois, vieram soberanos os grupos dos concretistas e dos neoconcretistas. É justamente nessa valsa de vanguardas que eclode o drama desse texto. Quando Duchamp fala lá atrás que quer libertar “a Arte do domínio da mão” e Cildo Meireles, algumas décadas depois, em 1970, afirma que a arte passa a localizar-se no cérebro, eu fico me perguntando: será que essa gente erudita achava mesmo que todo o resto da arte do planeta foi feito apenas com as mãos?

(Por favor, boa vontade na interpretação de texto. Entendo o que Duchamp e Cildo falaram e estou exercitando a problematização).

Admiro essa eterna busca concretista pelo tempo e espaço, a ideia de que tudo que é pictórico já foi feito e tudo que não é concreto é uma cópia risível da natureza. Porém, também me lembro que aprendi a frequentar a Pinacoteca, ainda criança, com a minha avó, Dona Albertina – mulher oriunda do agreste cearense, assim como outras centenas de milhares de pessoas que migraram para São Paulo – e fico chateadíssimo quando a levo no mesmo museu que ela me ensinou a frequentar e no momento em que passamos pela sala da Coleção Roger Wright (obras dos anos 1960), ela me encara de forma crítica alegando que não entendeu nada. Vovó, que é a pessoa mais sensível que conheço, não se sente convidada para prestigiar essa poética visual (assim como Sir. Gombrich, quando foi convidado para fazer uma versão do livro História da Arte para crianças, negou o convite dizendo que arte não é coisa para crianças). Mário Pedrosa diria que também é função do museu educar, e acredito que a Pina se esforça para nos ensinar sobre a arte dos anos 60, mas também tenho aqui minhas dúvidas e problematizações que frequentemente saracutiam na caixola. Por exemplo, o sangue ferve quando leio uma discussão de 1970 em que o artista estadunidense Michael Heizer, fazedor de land art, defende a demolição gradativa das esculturas e das pinturas existentes e diz que “só um primitivo faria algo tão parecido a um ícone, tão obviamente pagão quanto uma pintura”.

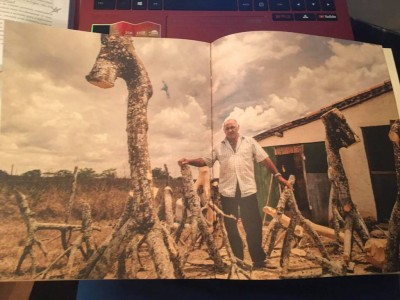

Como contraponto, gostaria de comentar da exposição do artista sergipano Véio (“Imaginação da Madeira”, 2018, Itaú Cultural), na qual eu também levei a minha avó – e ela adorou. A obra do Véio é tudo o que um vanguardista abomina – figurativa, formalista, sem defesa acadêmica – e me remete a algumas das reflexões mais profundas que a arte já me proporcionou. Em um escrito de 1969, de Joseph Kosuth, A arte depois da filosofia, o artista fala que a arte formalista (ou seja, a pintura e a escultura) tem como única virtude a semelhança com trabalhos anteriores, que é um tipo de arte que só “aceita a natureza da arte como sendo uma tradição europeia”. Querido, aqui no Brasil nós temos o Véio fazendo esculturas. Você acha que isso não é arte? Você acha que ele, ao produzir, está pensando em alguma tradição europeia? Lá em Pernambuco, temos também o legado de mestre Vitalino, da cidade de Caruaru, com suas virtuosas esculturas que você e tantos outros intelectuais sugerem não ser genuinamente brasileiras. Rapaz, se você já tivesse tomado uma lata de Pitú com o cordelista J. Borges em seu ateliê na cidade de Bezerros ou tivesse visto a exposição das pinturas da Maria Auxiliadora (“Vida cotidiana, pintura e resistência”, 2018, Masp), você morderia a sua língua!

Não vejo muita diferença entre o comentário de Joseph Kosuth sobre a arte formalista com o entendimento de Dom João VI em relação à arte barroca mineira.

O próprio Mário Pedrosa, referência entre os concretistas, voltou para o Brasil nos anos 70 olhando para a arte indígena. Me pergunto se existe na atualidade artista mais potente do que Claudia Andujar, com seus registros ianomâmis. Se existem livros mais subversivos, revolucionários do que os com pensamentos indígenas de Ailton Krenak. Por quanto tempo nossos pensamentos colonizados negaram tudo isso?

No começo deste texto comentei que estava me sentindo inseguro em escrever, justamente por vivermos um momento histórico em que o nosso maior problema é a negação ao academicismo, à história e à erudição, e também pelo fato de eu admirar a academia e a intelectualidade e ter medo de algum dia ser lembrado como alguém que “cornetou” Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Cildo Meireles, Hélio Oiticica ou Lígia Clark. Minha intenção está longe disso. Mas também não podemos negligenciar todos os engessamentos e negações que vieram antes da contemporaneidade, justamente por focarmos a nossa atenção apenas onde tem verniz cultural. Talvez os anos me tragam mais respostas, mas na pós-modernidade não existe resposta fácil, não existe resposta que se sustente.

Gosto muito de me lembrar do sociólogo Edgard Morin, que diz que o que separa o homem de outros animais é o fato de apenas o homo sapiens enterrar seus mortos e, também, fazer arte. Então entendo que quando qualquer poética visual legítima é negada – com ou sem verniz –, a humanidade de seu artista é, de alguma forma, subestimada. Isso sim é uma tristeza.

Comentários